作者│黄意钧

缘起

虽然自从前年开始,我写了不少与系统思考相关的文章,但是近期却特别密集地被问到〝什么是系统思考〞,这让我意识到自己从来没有写过关于系统思考入门介绍的文章,再加上最近有比较密集地受邀为多个组织分享系统思考,所以就兴起了想要把分享内容写成文章的念头。

复杂问题

系统思考常被说是〝解决复杂问题的方法论〞,那么到底什么是复杂问题呢?是什么因素构成了一个问题的复杂性呢?

根据世界知名的变革促进者亚当.卡汉(Adam Kahane)博士的说法,一个问题的复杂性有以下三种来源:

- 动态性复杂(Dynamic Complexity):问题牵涉的因子众多,而且因子彼此之间也有相互作用的因果关系,而且这个因果关系可能还会随着时间发生变化。此外,〝因〞和〝果〞之间的在时间与空间上的距离可能很遥远;也就是说,当一个因子发挥作用之后,它的效果可能会需要经过好一段时间才会被我们看见(时间距离),以及一个因子可能会受到远方的另一个因子的作用(空间距离)。

- 社会性复杂(Social Complexity):问题牵涉到不同的利害关系人,而且这些利害关系人有不同的价值观、信念、思考模式以及想要达到的目的,这让人们对于问题的本质以及可能的解方有不同的看法。一旦这个问题的重要性越高,这些不同的看法可能就会为人们之间带来张力、紧张关系,甚至爆发冲突。

- 生成性复杂(Generative Complexity):问题超出人们既有的经验范围,也就是人们过去没有碰过这类问题,或是没有成功解决这类问题的经验。人们在面对这些问题的时候,对于未来感到陌生且难以预测。也就是说,人们既不确定如果把问题放着不管可能会让后果变得多严重,也不确定如果使用某个解方可能会带来什么后果。

上述三种复杂性让人们难以看见问题的本质,无法厘清问题为什么会发生,也难以产出有效的解方来处理问题。

系统思考的起源

尽管〝系统观〞在古代就已经出现(例如中医、印度的阿育吠陀对于人体生理机制的理解),狭义而言,系统思考是起源自二十世纪奥地利生物学家卡尔·路德维希・冯・贝塔朗非(Karl Ludwig von Bertalanffy)所提出的〝系统理论〞(Systems Theory)。当时他注意到传统化约论(reductionism)式的研究方式,难以被应用在对于生命现象的研究,因此提出了〝开放系统理论〞(Open Systems Theory),把生物体视为一个对于环境保持开放、由不同组成部分及其互动所构成的整体来研究。随后他把这个系统概念延伸到其他领域,提出了〝一般系统理论〞(Generalized Systems Theory)。

在贝塔朗非之后,许多研究者基于这样的系统观发展出了不同的系统研究方法。其中在1950年代,美国麻省理工学院史隆管理学院的杰・佛瑞斯特(Jay Forrester)以系统理论为基础发展出了〝系统动力学〞,来研究一个系统当中不同部分之间的互动如何产生系统层级的动态行为,并且把这个方法用在企业组织、城市、国家、世界等系统动态的研究。

到了1990年左右,彼得・圣吉(Peter Senge)出版了他的经典著作《第五项修炼》。在书中他提到了要让一个组织成为能够不断学习、进化的〝学习型组织〞(Learning Organization)所需具备的五项〝修炼〞,并且基于系统动力学提出了〝系统思考〞(Systems Thinking),来作为学习型组织的第五项修炼。(注)

系统思考的目的

系统思考的目的是为了增进人们对于系统的认识,进而能够提出有效的方法来处理系统所发生的问题。具体而言,这个目的可以分解成三个重点:

- 认识系统中的因子:从不同的面向观察系统,了解系统当中有哪些因子在作用。

- 梳理因子之间的因果关系:厘清系统当中的众多因子如何影响彼此,因而导致问题的发生,也就是试图去理解问题是怎么〝长〞出来的。

- 发展出改变系统的有效作法:基于对于问题生成机制的理解,提出较有机会在系统引发正向改变,并且比较不会产生无法负荷的副作用的方法。

系统思考的方法与工具

系统思考包含一系列的方法与工具。在此特别介绍我最常使用的两种:系统图(Systems Map)与冰山模型(Iceberg Model)。

1、系统图

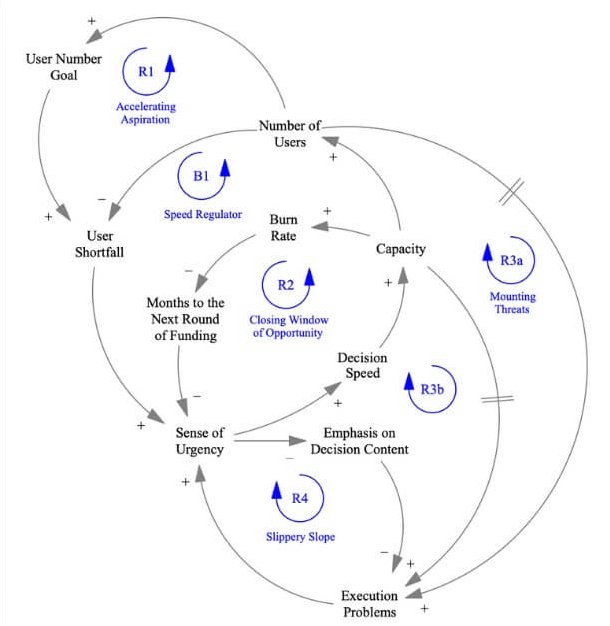

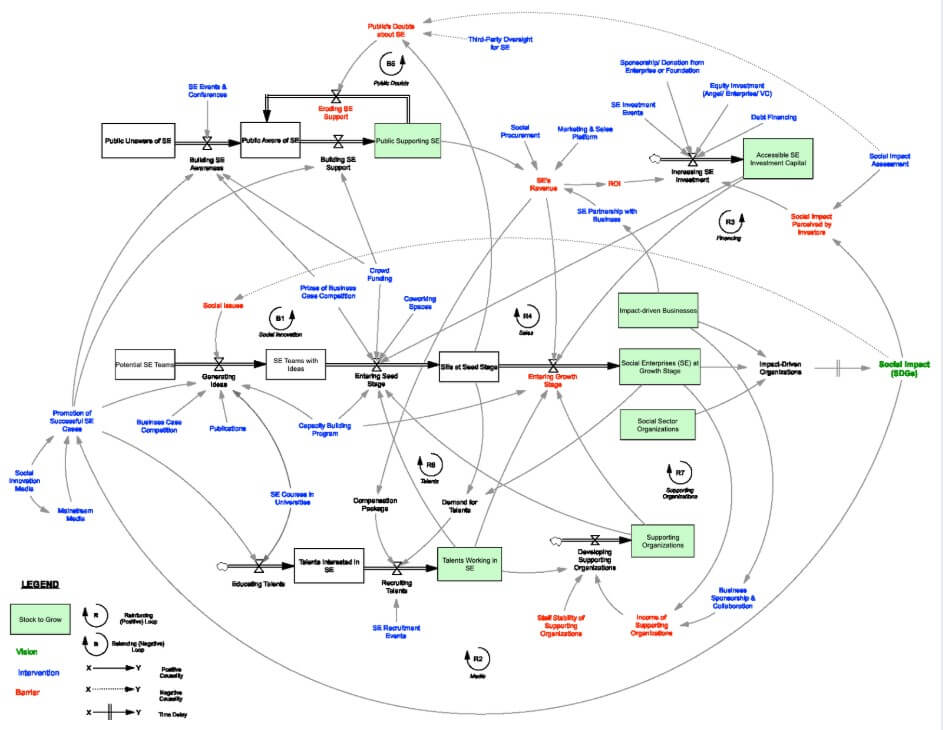

在系统思考的方法与工具当中,最引人注意的就是〝绘制系统图〞(Systems Mapping)。透过将因子之间的因果关系绘制成〝系统图〞(Systems Map),一个复杂问题当中的因果逻辑就能够被可视化,让人们更容易推想可能的解方(图1、图2)。

图1、系统图范例

图2系统图范例

系统图对于我们处理复杂问题的帮助,可以用我们过往的学习经验做进一步的说明。在我们写中小学数学题的时候,如果只是简单的计算题,我们可能只需要心算就可以写出答案。但是,如果比较复杂的题目,例如应用题,我们就会需要〝写出算式〞,并且利用算式来推导出答案。因此,如果我们将社会、组织当中碰到的复杂问题比作数学的应用题,那么系统图就是我们为了〝解题〞而写下的〝算式〞。换言之,当一个问题极为复杂,让我们难以只是在脑中思考就想出解方,那么系统图就可以起到帮助我们思考的作用。

除了帮助个人把他对于问题的理解可视化,系统图也可以用在问题牵涉到多人,也就是社会性复杂的情境。透过将众人对于复杂问题的观点可视化,人们就能看到彼此观点之间的关联,让众人在一起解决问题的过程中更能够有效对话。即使众人对于问题的解方无法达成共识,彼此也比较能够知道是哪些观点的差异导致共识无法达成,进而思考如何厘清、处理那些观点上的差异。

此外,由于系统图已经呈现了复杂问题的运作机制,因此在我们思考解决方案的时候,系统图能够支持我们思考〝自己提出的解方会作用在系统的哪个部分〞、〝这个解方可能会在系统带来什么影响〞,以及〝这些影响最终会如何改变系统的行为〞,进而让我们评估解方的有效性与可行性。如果想要更精准地了解解方可能带来的影响,可以将系统图转换为量化的模型,让我们可以在模拟的环境进行模拟实验,研究不同的解方可能带来的影响。

在我们选出潜力的解方并且试着执行的时候,这个解方有可能可以一次就彻底解决问题,但是更多时候这个解方只能解决一部分的问题,或是可能会产生当初没有预料到的副作用,此时我们也可以把这些对于问题的新发现整合进系统图,使系统图成为帮助我们持续学习、累积我们知识的载体。

2、冰山模型

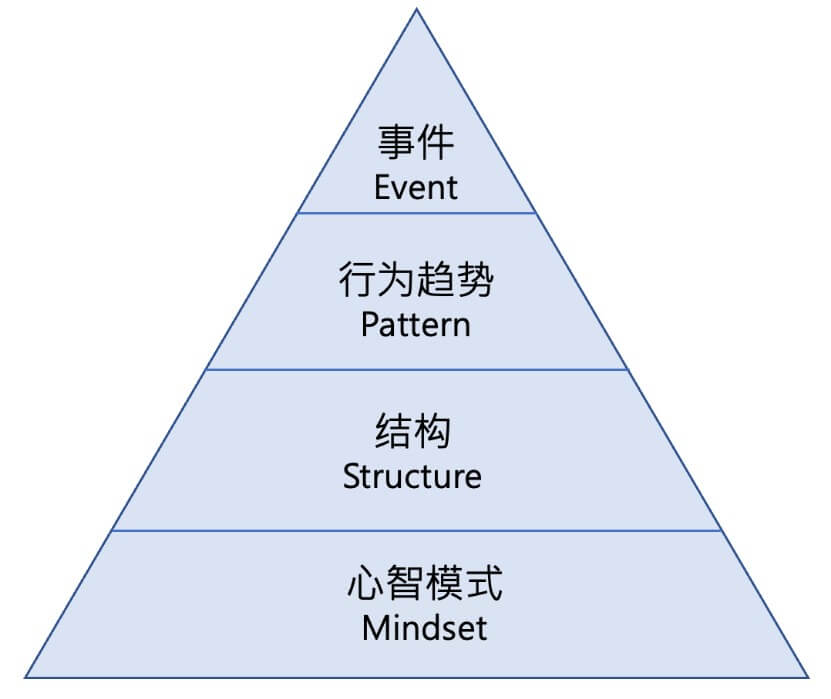

除了绘制系统图,另一个我经常使用的工具是〝冰山模型〞(Iceberg Model)。提到冰山,人们经常联想到的是〝冰山一角〞,也就是冰山在水面之下的体积远大于在水面上的体积。如果套用在复杂问题的情境,当我们碰到一个复杂问题时,我们通常注意到的只是问题的表象,而在这个表象之下,还存在着更多关于问题的真相。因此,系统思考使用冰山这个概念,是希望提醒人们在看问题的时候不只是看表象,也要能够深入思考,去看见水面下的冰山。

为了帮助人们思考问题的不同层次,系统思考将冰山主要分成了四层(图3):

- 事件:在时间轴上的特定时间点所观察到的现象。我们平常在报章杂志上看到的新闻标题都是属于这个层次,例如某地区发生了火灾事故,或是某国家的年度经济成长。这是最容易引起我们注意的层次,容易引发我们救火式的反应。

- 行为趋势:当我们在时间轴上拉开我们的思考范围,我们就会看到行为趋势,也就是现象在一段时间的连续变化。如果我们可以进入到这个层次,就可以看到问题的发展历程,也可以开始去想象这个问题在未来会如何发展,进而能够提前规划与因应。

- 结构:包括环境、制度、流程、结构或是人与人之间的互动方式。由于这些结构性因素的作用,让系统表现出我们所观察到的行为趋势。因此,如果我们希望让系统的行为有持久的改变,就会需要考虑在结构层次进行调整或重新设计。

- 心智模式:包括人们的价值观、信念。由于一个人所做的行为、决定背后是由他的心智模式所驱动,所以如果一个结构性因素是人为造成的,它的底层也会隐含着人们的心智模式,例如一个组织现有的制度流程,背后也隐含着这个组织当中实际在运作的文化。因此,如果我们想要调整一个系统的结构,也可能会需要在心智模式施力。

图3、系统思考的冰山模型

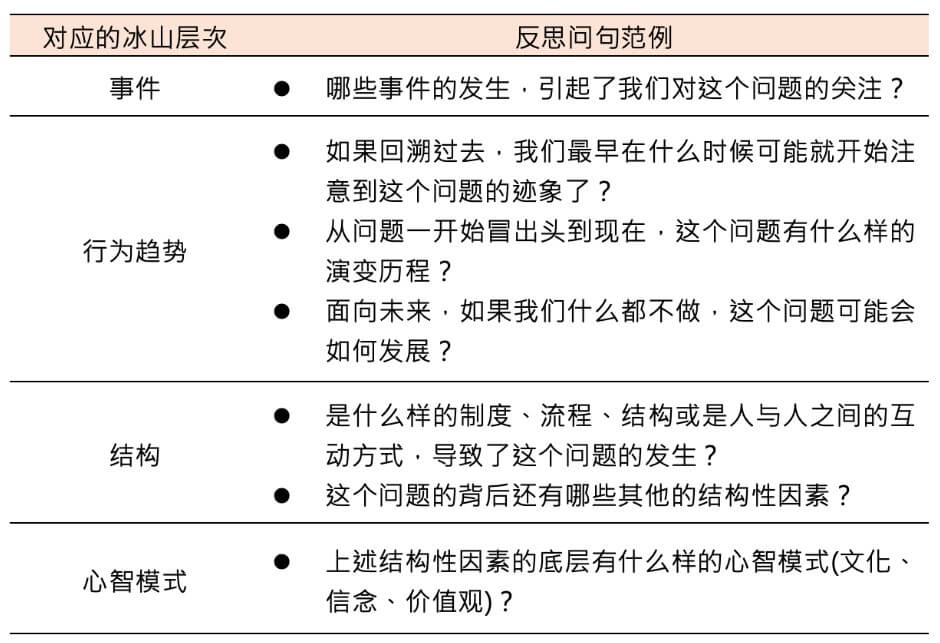

基于冰山模型的四个层次,我们可以设计相对应的问句,以针对问题进行剖析,例如(表1)是我针对〝团队成员共同剖析在团队发生的问题〞的情境,基于冰山模型所设计的反思问句。

表1、运用冰山模型剖析问题的反思问句

学习建议

在看过上述介绍之后,或许有些朋友已经兴起了想要学习系统思考的念头,所以在此我以个人在系统思考的学习与教学经验,提供几个学习建议供有兴趣的朋友参考。

- 阅读相关书籍资料

对于初次认识系统思考的朋友,可以考虑从阅读相关书籍数据开始下手。虽然目前大部分系统思考的书籍数据都是用英文写成,目前市面上还是有一些中文书籍可以参考,例如对于〝将系统思考运用于组织情境〞有兴趣的朋友,可以参考《第五项修炼》系列的书籍,包括《第五项修练:学习型组织的艺术与实务》、《第五项修练II实践篇》。

对于想要从系统思考的基本概念开始认识的朋友,可以参考《五项修练的故事》、《系统思考 Systems One》这两本书,当中作者用了很多我们日常生活的中的例子,来解释系统思考的核心概念。

此外,如果能够接受英文数据,可以参考〝系统思考者〞(The Systems Thinker)网站,当中收录了从1990到2000年左右,由许多系统思考实践者所撰写的文章,内容除了系统思考以外,也涵盖了五项修炼当中的其他四项修炼的实践,因此如果是对引导、促进团队协作或是组织变革有兴趣的朋友,我也非常推荐这个网站的文章。

- 参与课程

根据我个人以及周遭朋友的学习经验,要透过自学来掌握系统图的绘制方法,有相当的门坎。当年我在自学的时候,也是因为碰得头破血流,所以才决定出国接受系统思考的完整训练。

如果比较无法出国读一个学位,可以考虑远距参加国外机构所推出的系统思考在线课程,当中还有一些课程甚至是免费的,例如挪威卑尔根大学推出的

〝系统动力建模与分析〞(System Dynamics Modelling and Analysis) 课程。

此外,如果不想要把上课的战线拉太长,在台湾也有一些针对社会人士所开设的公开课,例如我自己近期每年都会开设的系统思考课程。

- 利用报章杂志练习

无论是自行阅读书籍数据或是参与课程,如果课后没有实践,就还是很难真的掌握系统思考的使用。然而,在参与完课程之后就要马上实践,对许多人来说可能还是相对困难。因此,我建议可以试着利用报章杂志来练习,特别是关于政策、社会议题的分析评论文章,都很适合用来练习系统图的绘制。

- 持续实践

一旦对于系统图的绘制有一定程度的掌握后,想要继续进步就得真的去实践了。我们可以试着把系统思考应用在工作时遇到的问题,特别是如果这个问题牵涉到许多人的时候,我们就会实际体验到系统思考整合不同观点的威力。然而,如果觉得这么做的风险太高,我在这篇文章介绍了如何透过〝小题大作〞,在风险可控的情况下把系统思考用出来。

- 寻找共同学习的伙伴

一个人虽然走得快,但是一群人才走得远。如果想要在系统思考学习路上稳定前进,就还是要寻找可以持续共学交流的伙伴。透过与其他人共同学习,我们不仅能够更有动力,也更容易找到可以一起合作的议题,增加系统思考的实践机会。

沪公网安备 31011202014323号

沪公网安备 31011202014323号