作者┃钟琮贸

作为引导者,我们在各种聚会场景下使用各种流程工具做引导,以帮助参与者达成该次聚会的目标。虽然我们引导的目的是达成目标,但引导毕竟是在过程上施力。所以,不知你是否思考过一个问题:引导所帮助的是什么过程?

无论在什么场景里,团体交流的过程往往复杂且多变,参与者从初步的接触到深入的探讨议题,再到产出明确的行动,每一步都可能成为挑战。然而,虽然每个场景都有其独特性,但我们是否可以从各种场景中找到研讨过程的共性,以提供一个清晰的过程框架,作为我们引导的参考?

如果有这样的过程框架,那么我们就能预知在引导参与者的过程中一步一步循序渐进所需要满足的需求或需要处理的挑战是什么,而将流程设计得更到位。

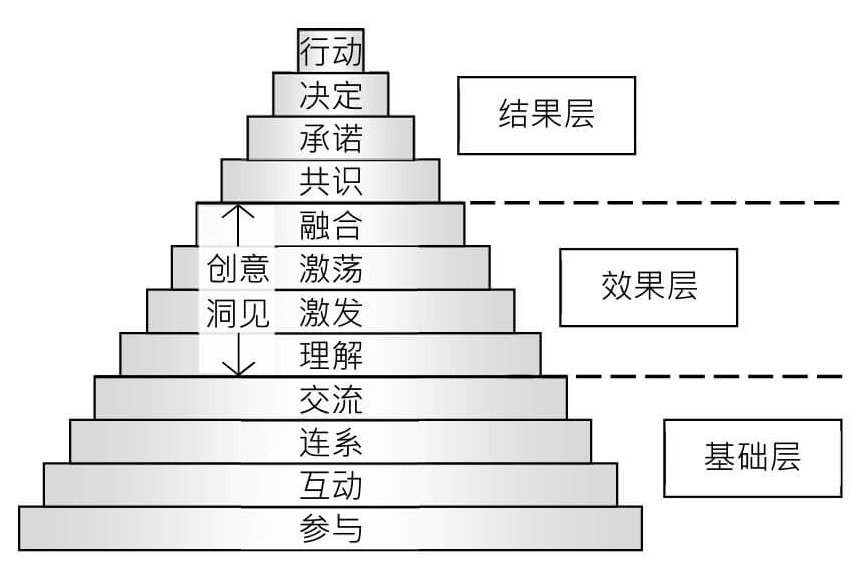

“圜丘模型” 即是这样的框架。它为看似复杂多样的研讨过程提供了一个清晰的框架。这种框架与我们所知的 “流程” 不同。它描述了团体与参与者在研讨过程中不同阶段的共性需求。无论你在什么场景、引导什么题目、采用什么流程工具,这些需求都存在,都需要被满足。因此,它是你为任何场景设计引导流程的通用参考框架。

这个模型出自钟琮贸所着的《OPEN QUEST 引导力上册:引导的基本观念与即时介入》的〈第二章、引导如何作用〉。

为什么叫圜丘

圜丘模型之所以以圜丘命名,是因为它的形状。大家应该都看过北京天坛的圜丘照片,它是一环一环往上叠的形状,下层环是上层环的基础。

从图来看,圜丘模型分为三大部分:基础层、效果层和结果层。基础层是根基,包括参与、互动、连系和交流;效果层是过程的核心,涵盖理解、激发、激荡和融合;结果层则是最终的成果,有共识、承诺、决定和行动。你可以把它想象成引导团体研讨的旅程是爬上这个圜丘。每爬一层都对爬下一层奠定了基础,爬到最上层时你就引导团体达成了研讨的目标,无论你使用的是什么流程。

从基础层开始爬圜丘

让我们拿一个例子来说说它是怎么运作的。

假设场景是一场跨部门的协作会议,大家来自不同的团队,彼此之间还挺陌生。首先,如果马上就进入议题的讨论,氛围肯定是很尬的,因为参与者之间的互动都还建立没起来,而且有些人甚至还没搞明白他为什么在这里。这时,大家就处在圜丘的最底层。在这个基础层里,需要引发 “参与” 的意愿、开启 “互动” 的状态、感觉在人际间与这个话题上大家有 “连系” 了,最后能开始 “交流” 起来。

以基础层作为参考,引导者就有想法来设计流程了,以满足这些需要。例如,他邀请了会议召集人说说召开会议的初衷与目标让大家澄清,以及设计暖身活动让大家介绍自己、找找与在场人的共同点、聊聊自己对会议的期望与自己能带来的贡献,以引发 “参与” 的意愿。

随着每个人开口,有了眼神交流,甚至互相开开玩笑,”互动” 就开始了。随着互动的热络,会议中的人际关系与内容关系就建立起来了,将大家 “连系” 成一个参与会议的 “我们”。接着,大家就能进入会议话题的 “交流”,开始就该谈的事情聆听与表达意见以及询问问题。

就这样,引导者参考基础层框架的引导,满足了参与者在研讨上的基础需要,而为接下来的深入交流奠定了基础。若是忽略了这些需要就立即进入议题的讨论,参与者可能无法投入与积极贡献真实想法,而让研讨的进行过程困难重重。

再往上爬到效果层

开始谈正事以后,虽然大家都积极参与,但协作问题本就复杂,不容易谈清楚。而且每个部门在协作中各有立场,当触碰到自己部门利益时,各方也没那么容易妥协,甚至连脾气都容易上来。这也正常,毕竟如果事情那么好谈,也就不需要开这个会了。

在这个阶段,研讨的基础是没问题了,但能不能谈出效果还不一定。我们可以看看圜丘模型的效果层为我们指出了参与者在此时有哪些需要。首先他们对彼此需要 “理解”。不只理解彼此所提出来的 “立场” 或 “方案”,而且还需要去理解形成这些 “立场” 或 “方案” 背后的原因。否则,光是在 “立场” 或 “方案” 上角力是很难得到共识的。互相理解后,存在团体中的各种假设就有机会松动,而能 “激发” 出不同的想法互相 “激荡”及产生创意,最后 “融合” 成有共识存在的想法。

回到场景里,引导者参考效果层里的需要进行了引导。他不急着引导大家决定协作方案,而是引导团体提出各种协作上的问题,以及鼓励大家互相提问,探讨这些问题形成的原因及过程。就像拼图一样,各部门投入了彼此之间原来不知道的信息,通过对彼此的 “理解”,问题的整体脉络清晰了起来。引导者接着开始引导参与者们思考处理问题的方向,从中”激发” 了许多创意。之后,引导者鼓励团体开始 “激荡” 这些想法,根据对情况的共同理解评估各个处理方向对每个部门及对整个公司的影响。最后,引导者邀请团体为他们的评估作出结论,因此 “融合” 出了一个大家都认为可行的协作方案。

效果层的框架再次帮助引导者根据参与者的需要进行了引导。若是引导者没有意识到团体所需经历的历程,而任由研讨过程自由发展,那么各部门可能直到会议时间结束时,都还在各自坚持自己的立场与方案,而无法产出令人满意的会议结果。

在最上层收获结果

有了对方案的共识后,团体已经再往上一层,进入结果层了。会议是否在进行到这里就可以结束?引导者根据圜丘模型的框架判断,觉得还不行。毕竟这是一个协作方案,每个部门都需要清楚自己该做什么而且切实做到,协作才能成真。而这需要有明确的共同决定以及每个部门对于行动的承诺来支持。

引导者因此接着引导团体细化方案行动,根据方案列出每个部门应该做的事,并投票调查全体对行动方案的支持度及听取反馈。方案经过两轮的优化后,在第三次全体支持度调查中,获得了全体的一致支持。最后,引导者邀请各部门发表对会后行动的承诺与期许,以结束会议。

结果层的框架帮助引导者设计流程,为会后的行动铺设了最后一里路。若是没有满足结果层的需求,纵使参与者们研讨出一个很好的方案,会后的执行也可能相当混乱,而不能完全发挥方案预期的作用。

圜丘模型的贡献与价值

通过这个例子,你会发现,圜丘模型不仅仅是一个理论框架,它还是引导实践中的有用工具。它提醒我们引导者在设计引导流程时所需要考虑的,对于研讨的各阶段所需要针对性满足的普遍需求。例如,在基础层,你需要专注于建立信任和关系;在效果层,你需要激发更深入的讨论;而在结果层,你需要确保决策切实可行。由下层到上层满足这些需求,你的引导才能充分发挥作用。而且纵使在不需要产出行动方案或不需要达成团体共识的场景,基础层与效果层依然是很好的引导参考。

如果你想要更深入了解圜丘模型,《OPEN QUEST 引导力上册:引导的基本观念与即时介入》书中有更多的参考内容。或者,你也可以联系作者询问相关问题。

沪公网安备 31011202014323号

沪公网安备 31011202014323号